2.4.3 Der Ritter

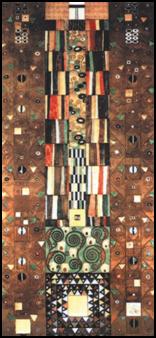

Die rätselhafteste Figur ist die des sogenannten Ritters. Doch Klimt hat die völlig abstrakte Darstellung selbst so bezeichnet. Klimt scheint mit der radikalsten, statischsten und unfigürlichsten seiner Figuren nicht zufrieden gewesen zu sein. In einer an Emilie Flöge vom 18.5.1914 gerichteten Karte mit der Ansicht des Speisesaales schrieb er: „Auch diese Fotografie gibt ein schlechtes Bild. Mein armer Ritter wird ganz schwach und grün – das Dessin seines Kleides ist viel zu gebuckelt, die Veränderung der Metalle aber nicht schlecht. Manches hätt´ ich anders machen sollen – vieles hätte die Werkstätte besser anders gemacht. Viel mehr Gold hätte die Wand vertragen.“ 26 Wie bei den bereits beschriebenen anderen Figuren, entsprechen sich auch beim Ritter Außenform und Gestaltungselemente. Er ist säulenförmig und in den oberen zwei Dritteln dominiert das Rechteck. „Das Rechteck wird zum Symbol der fest verankerten Heimat, der Stabilität und Sicherheit... der Geradlinigkeit und Korrektheit, Kultur und Sittlichkeit.“ 27 Ein Viereck „wird gern verwendet als das Zeichen der materiellen Welt, zusammengesetzt aus den vier Elementen, die wiederum den vier Weltrichtungen entsprechen.“ 28 Es ist das Zeichen der Materie. Doch im Zentrum dieses Segments tauchen auch geschwungene Formen auf. Das untere Drittel bilden zwei Blöcke. Eines ist grüngrundig mit akanthusblätterartigen Voluten. Das andere ist ein Quadrat mit gelbem Zentrum und daran anliegenden Schmuckbändern mit Zickzackmuster. Für seine Existenz könnte es eine besondere Erklärung geben. „Das unter der Gestalt bisher nie beachtete Quadrat könnte einen Meditationsbehelf, ein Mandala bedeuten, das einen stufenweisen Zugang zum mysterium magnum vermittelt... Die Auslegung dieser Darstellung als Mandala findet nicht nur durch die Wiedergabe des kosmischen Lebensbaumes an den Längsseiten ihre Unterstützung, sondern auch darin, daß Alphonse Stoclet in seiner Kunstsammlung eine tibetische Fahne mit einem Mandala besaß.“ 29 Die Farbgebung des Ritters ist wenig aufschlußreich. Gelb, Blau, Rot, Weiß und Schwarz setzen Akzente. Die Flickenteppichoptik mit ihrer natürlichen Farbigkeit grenzt sich unbedingt ab von den prunkvoller und anmutiger gestalteten Kleidermustern der anderen Figuren. Gold – wie von Klimt bedauert – spielt eine untergeordnete Rolle. Noch in anderer Hinsicht ist der Ritter eigenständig: „Durch seine Position in einer Nische in der Längsachse des Raumes ist er architektonisch hervorgehoben und bildet das Zentrum des Frieses.“ 30 Durch die starke Abstrahierung erscheint der Ritter kaum als Pendant zu der sehr figürlich gestalteten Tänzerin. Eher mag er für ein übergeschlechtliches Prinzip stehen, positioniert an der Schmalwand und Gestaltelemente gegensätzlicher Natur in sich tragend . „Mit dem Ritter dürfte Klimt... auf eine Überhöhung des Lebens durch die Kunst bzw. Künstler hingewiesen haben, der sich gleichsam als der Schöpfer eines irdischen Paradieses, angedeutet durch die beiden Lebensbäume mit den Darstellungen der Erwartung und der Erfüllung verweist, jedoch nicht ohne Hinweis auf die Vergänglichkeit durch die Raubvögel.“ 31 |